――理学療法士の視点から、リレーをもっと楽しく!

春は運動会や体育の授業が増える季節。リレーはその中でも「みんなが注目する花形競技」ですよね。でも、「自分だけ遅い」「走るのが怖い」と感じているお子さんにとっては、ちょっとつらい時間になってしまうことも。

えいと運動教室では、そんな「ちょっと苦手」を持つお子さんにも、自信をもって走ってほしいという思いで日々の支援を行っています。

この記事では、リレーが苦手なお子さんに見られやすい特徴を紹介しながら、感覚統合の視点や理学療法士の立場から、リレーを少しでも楽しい経験に変える工夫をまとめました。

お子さんの「できた!」につながるヒントを、ぜひご家庭でも取り入れてみてくださいね。

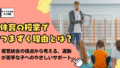

1. 走るのが苦手な子が感じやすい「困ったこと」

走ることに苦手意識を持つ子どもたちは、リレーの場面でこんな困りごとに直面しやすいです。

- 体がふらついてうまく走れない

「まっすぐ走っているつもりなのにフラフラしてしまう…」という子がいます。バランスを取るのが難しく、速く動くと転びそうで怖くなることも。 - 足がもつれる

「頭では走ろうと思っているのに、足がついてこない」という感覚。腕や足をタイミングよく動かすことが難しく、ぎこちない走りになってしまいます。 - プレッシャーに弱い

「自分のせいで負けたらどうしよう…」という不安が強く、気持ちが萎縮してしまう子もいます。責められるんじゃないかと心配して、ますます走るのが嫌になってしまうことも。

こうした困りごとは、ただ「走るのが苦手」という一言では片づけられません。次の章では、その背景にある感覚や身体の機能について、わかりやすくご説明します。

2. 「走る」が苦手な理由は“感覚”にもある?

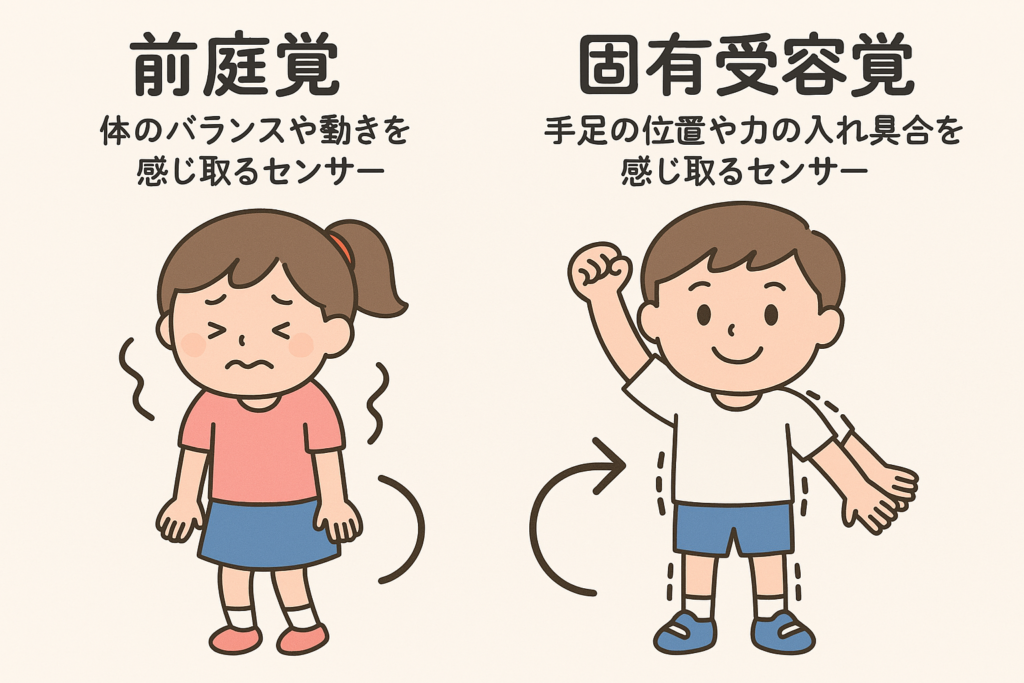

私たちが走るとき、実はさまざまな感覚が同時に働いています。その中でも特に大切なのが 前庭覚(ぜんていかく)と 固有受容覚(こゆうじゅようかく)という2つの感覚です。

● 前庭覚(バランスを感じる力)

前庭覚は「バランス感覚」のこと。走っているとき、姿勢を保ったり、体の傾きを感じて踏ん張ったりするために働いています。

前庭覚がうまく働かないと、

- 走っている最中にふらつきやすい

- 急な動きに体がついてこない

- 転ぶのが怖くてスピードが出せない

といったことが起きやすくなります。

● 固有受容覚(手足の動きや力加減を感じる力)

筋肉や関節からの感覚で、「今、足がどこにあるか」「どれくらい力を入れているか」といった情報を教えてくれます。

この感覚が苦手だと、

- 足を思い通りに動かせない

- 脚の振り出しが遅れる

- 力の加減がわからないので、速く走れない

といった困りごとにつながるのです。

「がんばれ!」と応援するだけではうまくいかないのは、このように感覚の土台がまだ育ちきっていない可能性があるからなんです。

3. 「できた!」を引き出すリレーの工夫

● バトンパスの練習をしておこう

走る力がまだ追いつかなくても、バトンをうまく渡せた! という経験は大きな自信になります。

おうちでは、新聞紙を丸めた手作りバトンで「親子リレーごっこ」もおすすめ。遊びながら練習できますよ。

● 走る順番に配慮を

リレーの順番によって、感じるプレッシャーも変わります。

お子さんが安心して走れるよう、担任の先生と相談して順番を工夫してもらうのも一つの方法です。

たとえば…

- 一番最初(スタート)や最後(アンカー)を避ける

- 中盤でバトンをつなぐポジションにする など、少しの配慮で「気がラクになった」という子も多いです。

● ルールのアレンジも視野に

最近では、運動会の中で「ワープゾーン」などの特別ルールを設ける学校もあります。

走る距離を短くしたり、ハンデを活かして「みんなでつなぐ楽しさ」を重視する工夫も広がっています。

「リレー=速さの勝負」ではなく、「つながりやチームワークの体験」として見せていけると、お子さんの心も軽くなっていきます。

4. おうちでできる“走る力”の土台づくり

リレーの練習も大切ですが、日常のあそびの中で感覚や身体の土台を育てていくことが、一番の近道です。

● 平均台ごっこでバランス遊び

公園やおうちで「線の上を落ちないように歩く」遊びをしてみましょう。

ブランコや回転遊具もバランス感覚を育てるのにぴったりです。

● ストップ&ゴーゲーム

「赤信号・青信号ゲーム」や「だるまさんがころんだ」など、動いたり止まったりする遊びは、走るときのリズムや体の反応力を育てます。

● 動物歩きで体幹アップ!

クマさん歩き・カエル跳び・カニ歩きなど、動物のマネっこ遊びで体全体を使うことは、走るときに必要な体幹や協調性を育てるのに役立ちます。

まとめ:「苦手」の裏には理由がある

お子さんが「リレー、いやだな…」と感じるのは、できないからではなく、「どうやってやればいいか」がわからないからかもしれません。

大人がちょっと目線を変えてサポートすれば、その苦手意識はぐっと軽くなります。

えいと運動教室では、体育が苦手な子どもこそ、「運動が楽しい」と思えるきっかけを大切にしています。

次の運動会、少しでも笑顔が増えますように。

そして、「走るってちょっと楽しいかも!」という気持ちが、お子さんの中に芽生えますように。

参考文献・参照資料

- Ayres, A. J. (1972). Sensory Integration and Learning Disorders. Los Angeles: Western Psychological Services.

(感覚統合の基礎理論を築いたA.ジャン・アイレスによる代表的文献) - Miller, L. J. (2006). Sensational Kids: Hope and Help for Children with Sensory Processing Disorder. New York: Perigee.

(感覚処理に課題のある子どもへの理解と支援についての実践的書籍) - 山口 創(2010)『子どもの感覚統合遊び』講談社

(日本語で学べる感覚統合の実践書。遊びの工夫も多く紹介) - 脳科学辞典「前庭覚」および「固有受容覚」項目

https://bsd.neuroinf.jp/wiki/(アクセス日:2025年4月) - Sensory Processing Explained – MiddletownAutism.com

- シカゴ作業療法センター(Chicago Occupational Therapy)

https://chicagooccupationaltherapy.com/ - Credo Company Ltd.「体育・運動が苦手な子どもを支える方法」

https://credo-coltd.com/ - 文部科学省:学習指導要領「体育」編(小学校)