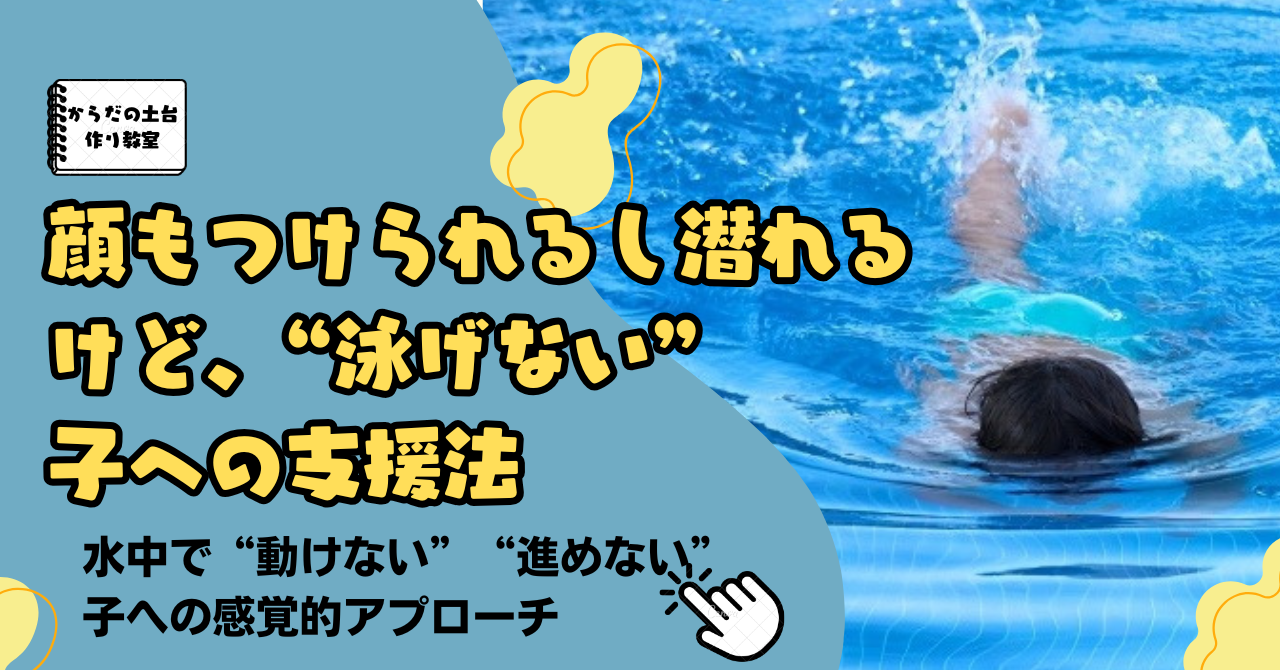

〜水中で“動けない”“進めない”子への感覚的アプローチ〜

はじめに:水に慣れているのに泳げないのはなぜ?

「顔もつけられるし、潜れるのに…泳ぐと進まない」

「浮かぶことはできるけど、手足がバラバラで動きがぎこちない」

そんな子どもたちには、“水中で体をコントロールする感覚”がうまく育っていない場合があります。

この記事では、泳げない子どもの背景にある感覚統合と身体の使い方の未熟さを丁寧にひもときます。

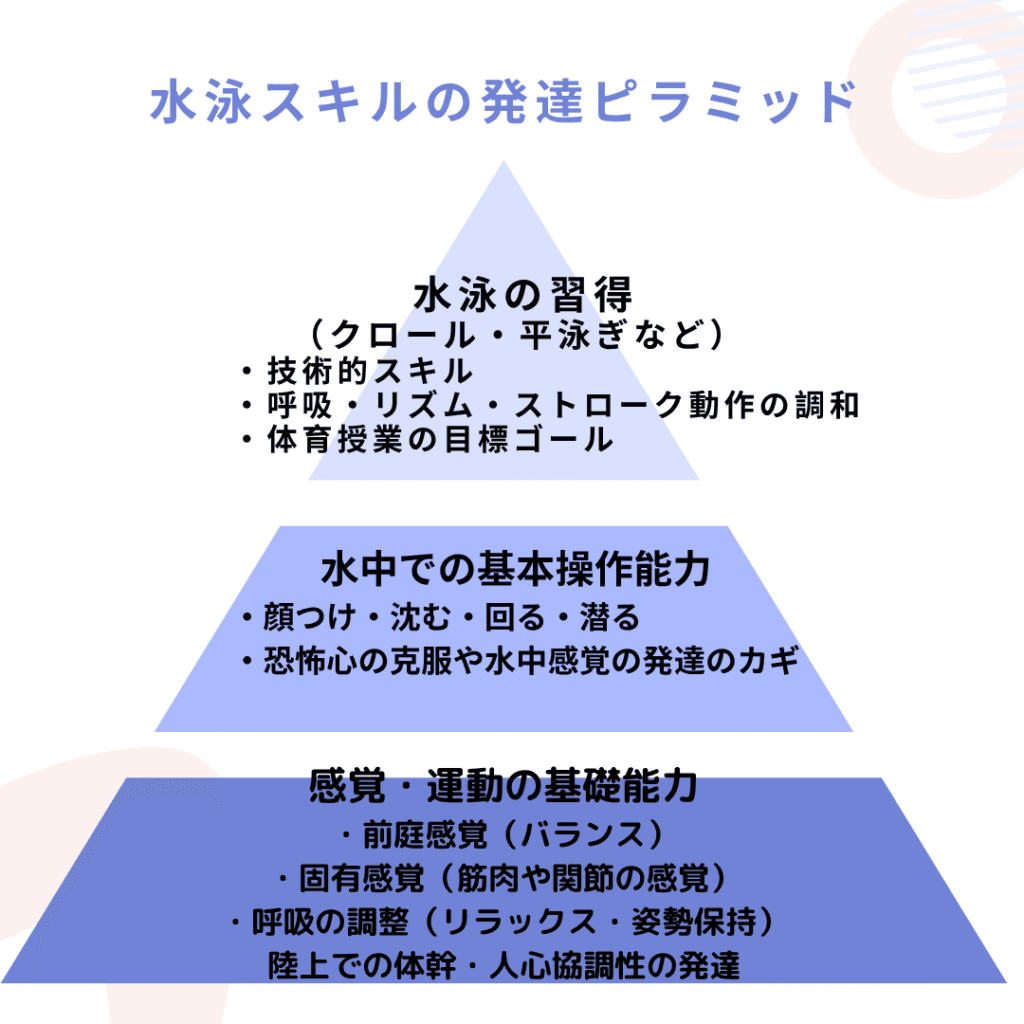

泳げない理由①「浮く」「進む」感覚の未獲得

水中では浮力が働くため、地上とは全く違う力加減が必要です。

次のような感覚が未発達だと、水中で動くのが難しくなります。

■ 固有受容覚の未発達

体のどこに力を入れれば動けるか分からない。

→ 力みすぎたり、手足がバラバラになる。

■ 前庭覚・バランス感覚の弱さ

浮いているときに不安定さを感じやすい。

→ 背中が丸まり、姿勢が崩れて沈んでしまう。

泳げない理由②「動作の協調」が苦手

陸上ではできていても、水中でタイミングよく手足を動かすことができない子もいます。

これは「運動協調性の未熟さ」によるものです。

- 手をかくタイミングと足のバタ足が合わない

- 呼吸との連携が難しく、苦しくなってしまう

- 頭と胴体の動きがバラバラになる

家庭でできる支援|泳ぐ前に育てたい“動きの感覚”

① 浮力感覚を育てる:ビート板・浮き輪遊び

背中やお腹に浮き具を当てて、**「浮いている感覚」**に慣れるところから始めましょう。

② バタ足ごっこ(お風呂や陸で)

手すりや浴槽のフチにつかまって、足だけをバシャバシャ動かす練習。

→ 股関節の可動性やリズム感が養われます。

③ スーパーマンポーズ(仰向け・うつ伏せ)

両手を前に出して「飛んでるポーズ」をキープ。

→ 体幹の安定と「真っすぐ伸びる感覚」が育ちます。

④ 陸上での“クロールごっこ”

マットの上などで手足を交互に動かす練習。

→ 運動の協調性や動作の順序性を遊びながら身につけます。

声かけのヒント:「形」より「感覚」に注目しよう

- 「さっきより、足がよく動いてたね!」

- 「水の中で体がまっすぐになってきたね」

- 「今日も“浮いてる感じ”つかめたね!」

フォームを直すよりも、「動いた実感」や「手ごたえ」を見つけてあげることが大切です。

おわりに:泳ぎは“技術”ではなく“感覚”の積み重ね

泳ぐことは、実は“スポーツの技術”というよりも、

「浮く」「息を止める」「力を伝える」といった感覚の総合力で成り立っています。

“泳げない子”の中には、

「頑張ってるのに体がついてこない」子がたくさんいます。

焦らずに、遊びの中で感覚を育てる支援を取り入れていきましょう。

参考文献・参考サイト

子ども発達支援研究会(水泳や運動支援に関する資料・研修)

https://hattatsu.or.jp/

『感覚統合と運動感覚の教科書』医道の日本社

https://www.ido-nippon.com/book/52252/

神奈川県「幼児期における運動の指針」

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x3t/cnt/f537198/p1090670.html

公益財団法人 運動器の健康・日本協会

https://www.bjd-jp.org/