~感覚の苦手と心のつまずきを読み解く~

背景:どうして体育だけがイヤなの?

「体育だけが嫌い」「体育の時間になるとお腹が痛くなる」

そんな子どもの声、保護者として聞いたことはありませんか?

実は、体育の授業には “できる子”が目立ち、“できない子”がつまずきやすい構造 があります。

- みんなの前で見られる

- 上手・下手がはっきり見える

- できないと恥ずかしい

- 友だちから笑われる・比べられる

こうした環境の中で「失敗体験」を何度も重ねてしまうと、

「どうせ自分にはできない」「やっても無理」と思い込むようになり、体育への苦手意識や不安感が強くなっていきます。

そもそも、体育ってどんな教科?

体育は「体を動かす教科」である一方で、

- ルールを理解する

- 友だちと協力する

- タイミングを合わせる

- 空間や距離を感じ取る

といった 感覚や認知、対人スキル もたくさん関わっています。

つまり、“体を動かすだけじゃない”難しさがあるんです。

とくに以下のような子どもたちは、体育に苦手を感じやすくなります。

こんな子は要注意かも?

- ボールのキャッチや投げが極端に苦手

- みんなの前に立つと固まってしまう

- 順番を待つのが苦手でルールがうまく守れない

- 動きの切り替えやタイミングがずれてしまう

- 「できない」体験が多く、やる前からあきらめている

こうした子たちは、感覚や認知のつまずきを抱えている可能性があり、

単に「体育がキライ」というより、“自分ではどうにもならない苦手”を感じていることが多いです。

やり方:体育が嫌いになる「感覚と身体」の背景

体育の授業でつまずく子を見ていると、単に「運動が苦手」では片付けられないことがよくあります。

理学療法士として子どもたちの動きを見ていると、そこには“動かしづらさ”や“感じにくさ”が確かに存在していて、

本人も気づかないうちに、体をうまくコントロールできないストレスを抱えていることがあるのです。

感覚統合の視点をふまえると、次のような感覚の「未成熟」が、体育のつまずきにつながっていることが多くあります。

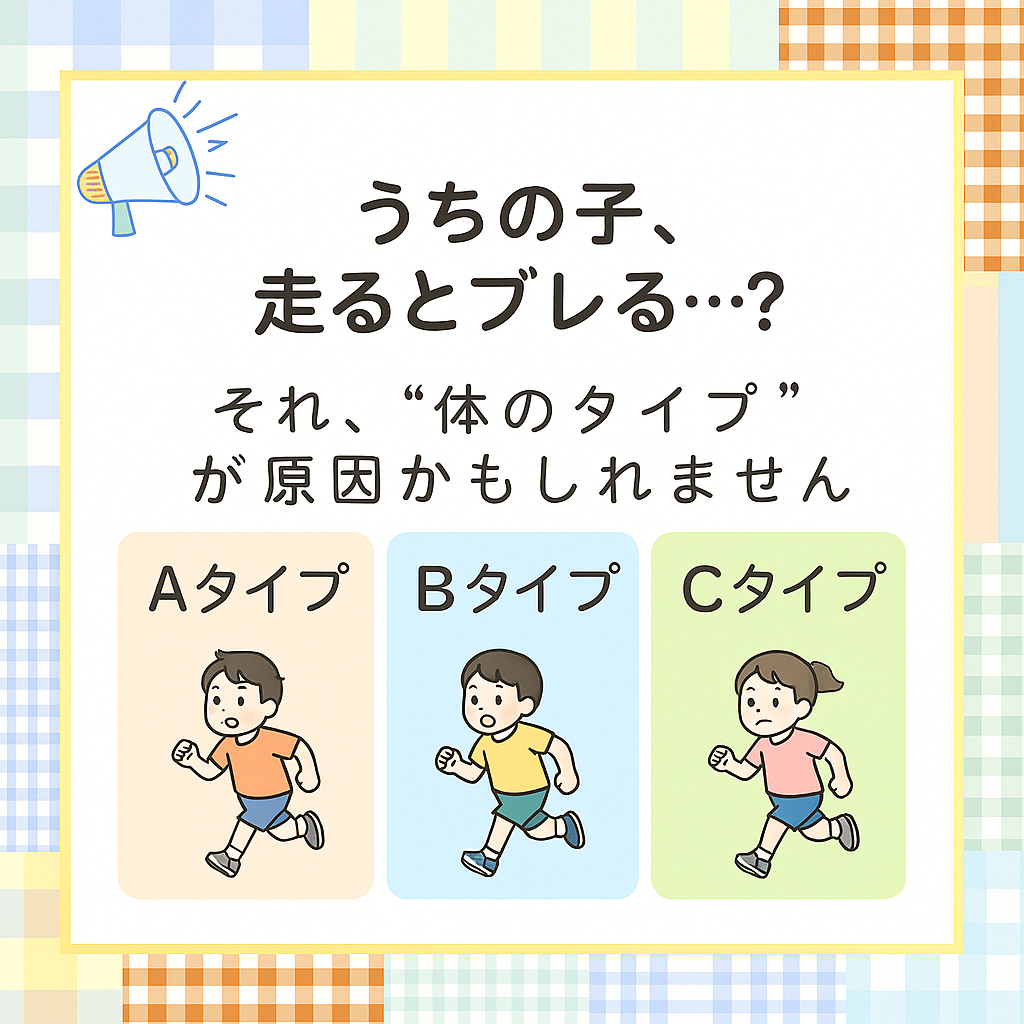

① 前庭覚:動いているときのバランスがとれない

体育ではジャンプ、回転、走る・止まるなど、常に体が動きます。

前庭覚がうまく働かないと、こうした動作中に 姿勢が安定せず、ふらついたり、動きがぎこちなくなりやすいです。

- ジャンプやマット運動で体の軸がぶれる

- 回転運動や方向転換で気持ち悪くなってしまう

- 体が“今どう動いているか”を感じにくく、動作のキレが悪い

前庭覚の働きが未熟なまま集団運動に取り組むと、失敗が続いてしまい、自信を失いやすくなるのです。

② 固有受容覚:体の力加減や動きの幅がうまく調整できない

子どもたちは、固有受容覚を使って「どれくらいの力で、どれくらい動けばいいか?」を無意識に調整しています。

この感覚がうまく育っていないと…

- ボールを投げるときに変な方向に飛ぶ

- ジャンプの高さや幅が毎回違って安定しない

- 鉄棒などで“握る力”が入りすぎて疲れやすい

理学療法士としての視点でも、「力の入れ方がうまく調整できていない子」は非常に多く見られます。

動きを真似しようとしても、「どれくらいの力で?」が分からないため、実際の動作につながりにくいのです。

③ ボディイメージ(身体図式):自分の体の位置や形がつかめない

自分の体が「今どこにあって、どうなっているか?」という感覚が曖昧な子は、空間の中での動きに迷いが出ます。

- 縄跳びで縄との距離感がつかめずに引っかかる

- 跳び箱で踏切のタイミングがとれない

- 集団の中でぶつかりやすい・タイミングがズレる

理学療法士の立場から見ると、「動きのイメージが描けていない」ことが原因で動き出せない子も少なくありません。

いわば「体の地図」があいまいなまま走ったり跳んだりしようとしているため、動きがぎこちなくなるのです。

④ 感覚と感情の結びつき:「できない=恥ずかしい=もうやらない」

運動に苦手感がある子ほど、「できない自分」を強く意識しやすいです。

さらに、体育は“みんなの前でやる”“うまい子と比べられる”という環境が加わるため、

ちょっとした失敗でも、「恥ずかしい」「見られたくない」「嫌だ」という強い感情がセットになります。

その結果、次のような循環が生まれます:

苦手 → できない → 恥ずかしい → さらにやらない → もっと苦手になる

このように、「感覚のつまずき」は、身体の動かしにくさだけでなく、心のブレーキにもつながるのです。

理学療法士として子どもと関わるなかで感じるのは、

「この子、やる気がないんじゃなくて、“動かし方が分からない”んだな」

というケースが本当に多いということです。

動きを支える感覚が育っていなければ、体育の動作はとても難しく感じられます。

“できない”背景を理解してあげることが、何よりの第一歩です。

工夫:体育の苦手を「楽しい」に変えるヒント

体育の苦手には、「動きにくさ」だけでなく、

“できなかったこと”に対する恥ずかしさや不安、怖さが重なっていることがとても多いです。

だからこそ、最初に必要なのは「上手にできるようになること」ではなく、

“安心して体を動かせる環境”をつくることなんです。

ここでは、家庭や学校でできる3つのアプローチをご紹介します。

① 「できた!」より「気づいたね」「やってみたね」を言葉にする

体育が嫌いな子ほど、“できた・できない”でしか評価されてこなかった子が多いです。

でも、チャレンジできたこと自体が本当はすごいこと。

たとえば:

- 「今日、自分から前に出ようとしてたね」

- 「ジャンプのとき、体がさっきより大きく動いてたよ」

- 「転んだけど、また立ち上がってたね!」

など、**“動こうとした気持ち”や“前より進んだ変化”**に目を向けて、

できるだけ言葉にして伝えてあげてください。

理学療法士として現場にいると、「本人が一番、“できない”ことを分かっている」ことが多いんです。

だからこそ、小さな“できた”の手前にある、“やってみた勇気”を認めてあげることが、

その子の「次の一歩」につながります。

② 体育の動きにつながる“日常遊び”を用意する

体育が苦手な子ほど、「体をどう動かせばいいか分からない」状態で授業に出ています。

そんな子にとっては、いきなり“体育の技”を練習するより、もっと身近な動きの中でコツをつかむ方が効果的。

たとえば:

- 縄跳びが苦手な子なら… → ゴム跳びやタオルジャンプでリズム遊び

- ボールが怖い子なら… → 転がしボールや風船キャッチで距離感の練習

- 跳び箱が怖い子なら… → 手をついて乗り越えるだけのマット山越えごっこ

こうした遊びは、家庭でも取り入れやすいですし、

何より「これ、楽しい!」と思える体験を増やすことで、体育の世界にポジティブな感情を持てるようになります。

③ 失敗や苦手を笑わない空気をつくる

体育でいちばん傷つくのは、「できないことを人に見られること」「笑われること」です。

理学療法士としても感じますが、子どもの運動の自信って、できる/できない以上に、周りの反応で決まるところがあります。

- 「あいつまたミスった」と言われない環境

- チームワークの中でできることを見つけられる雰囲気

- 先生が“見逃さず、笑わず、寄り添ってくれる”目線

こうした空気感があるだけで、子どもは「もう1回やってみようかな」と思えるようになります。

家庭でも、苦手な動きにチャレンジしているときは、結果よりも「見てたよ」「やってたね」を声に出してあげてください。

体育が好きになる土台は、まず**「安心して試せること」**なんです。

🔍 “感情のつまずき”にこそ、支援の糸口がある

体育の苦手さは、単なる身体の問題ではなく、

その子が持っている「自信のなさ」「怖さ」「人と比べてしまう気持ち」などの、

感情のつまずきが絡み合っていることが多いです。

だからこそ、支援は運動だけじゃなくて、

**「できたと思える経験」「見てくれる人がいる安心感」「否定されない空気」**があって、

はじめて“体を動かしてもいいかな”という気持ちが生まれます。

動きの支援と、感情の支援は、いつもセット。

体育の嫌いを減らす鍵は、

「できるようになる前に、自信を取り戻すこと」にあります。

まとめ:体育が嫌いでも、大丈夫。

体育の授業を嫌がる子どもに対して、

「やる気がないんじゃないか?」「どうしてみんなと同じようにできないんだろう?」と、

保護者や先生が不安に思うこともあるかもしれません。

でも、子ども自身も本当は「できるならやってみたい」と思っていることが多いのです。

体育でつまずいてしまう背景には、

- 前庭覚や固有受容覚といった感覚の未発達

- 自分の体の動きや力の加減がつかみにくい状態

- 失敗経験を重ねたことによる**“感情のつまずき”**

が重なっていることがあります。

私たちにできることは、“上手に動ける子”にすることではありません。

その子が安心して体を動かせる場をつくり、

少しずつ「やってみようかな」「できるかも」と思えるような関わりをしていくことです。

たとえ、跳べなくても、投げられなくても、

「やってみた」「またやりたい」と思える気持ちこそが、

体育が“嫌いじゃなくなる”最初の一歩になるのです。

📚 参考文献

- 佐藤哲史・森田哲史(2021)『感覚統合と運動感覚の教科書』秀和システム

- Ayres, J. (2005). Sensory Integration and the Child. Western Psychological Services.

- 文部科学省『学習指導要領(体育)』